前言

快速排序,就像它的名字一样,它做排序很快,空间复杂度O(1)下,它的平均时间复杂度为O(nlog2n)。但是在某些情况下,快速排序不快了,表现出来的性能和冒泡排序排序这类时间复杂度为O(n2)相差无几。因此,本文将解决:

- 快速排序的工作原理

- 重复元素下的快排

- 基本有序下数组下的快排

一、快速排序是如何工作的?

个人理解,快速排序的工作原理:每轮任意选定一个支点pivot然后确认其最终的位置,然后对支点两边的进行相同的操作,逐渐靠近直至到达有序状态的过程。因此快速排序是分区+递归,分而治之的。

1.1.分区

可以看出,快速排序的核心在于:分区。即确定选定支点pivot的最终位置。支点的最终位置在哪里?如果支点的最终位置为x,对于数组arr必然满足

1 | private int partition(int[] arr, int low, int high) { |

1.2.递归

递归对应分而治之中的治。为什么经过快速排序后,数组能够变成有序的?不如先看看代码。

1 | public void quickSort(int[] arr, int low, int high) { |

读完代码,可以得到以下信息:

1.条件判断是最优先的

2.递归过程类似于二叉树的先序遍历

对于第1点,条件判断先行是为了防止栈溢出或数组越界,没什么好讲的。

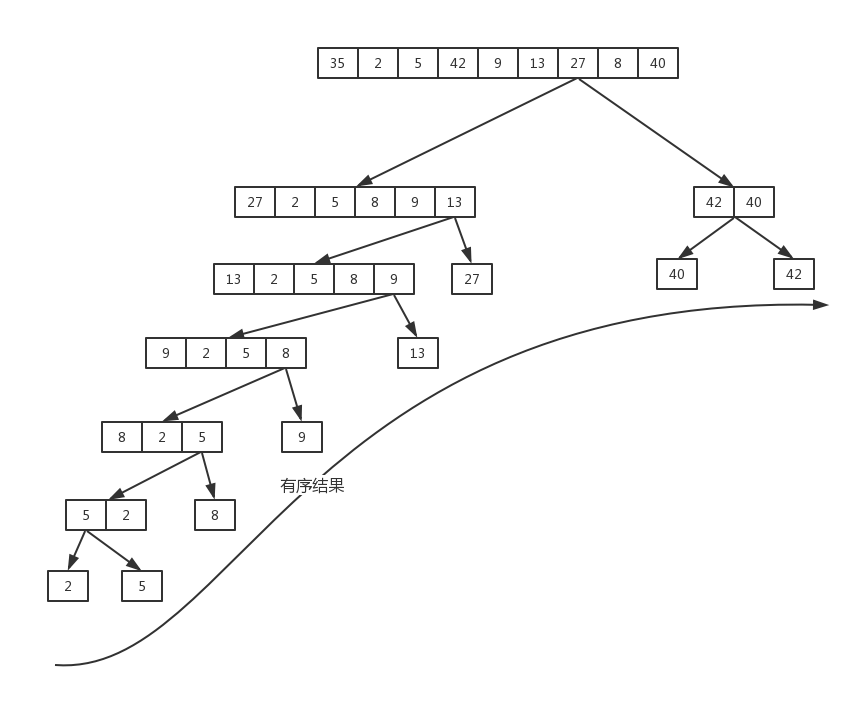

对于第2点,递归过程很像二叉树的先序遍历,如下图所示:

从图中可以看出,如果达到最大递归深度,即low+1=high,图中的叶子节点时会回溯,且每个叶子节点都是有序的,所以所有的叶子节点合起来从左至右是有序的。

1.3.复杂度

快排的时间性能如何?从上面可看出快排的过程类似一个二叉树的遍历,最大递归深度直接决定快排的时间性能。假设待排序数组是完全随机的,设时间频度为T(n),在平均和最佳的情况下,有

T(n) = 2T(n/2) + n

≤ 4T(n/4) + n

≤ 8T(n/8) + n

… …

≤ log2n + nlog2n

因为待排序数组是完全随机的,所以可以认为,i和j指针移动1,2,3…n次的概率为1/n,因此移动距离的期望为n/2,所以一份T(n)可以分成2个T(n/2)加上扫描一次的代价,且扫描一次的代价必然≤n的。所以平均和最佳的情况下,快排的时间复杂度均为O(nlog2n)。

同时,在最佳的情况下,T(n)同样也是被一分为二的,两份的大小相等,因此和平均的情况一样。

在最差的情况下,即数组完全有序,快排的时间性能直接退化到O(n2),相当于冒泡排序,递归树退化成链表。

二、重复元素下的快速排序

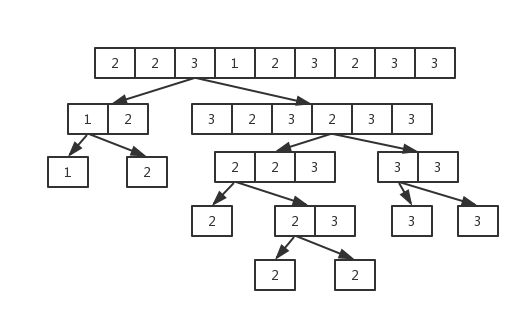

重复元素较多下的快排递归树:

从图中来看,似乎并没有什么问题,递归树还算比较平衡。但是,数组中共有4个2,4个3,但是普通的快速排序为每个2和每个3都分别确定他们的最终位置,这样的操作显然重复了。如何去掉这些重复操作?可以用三路划分的快速排序。

在上图中,数组中共有4个2,4个3,如果能一次确定2或3的最终位置就好了。答案是可以的。在经过一次分区后,我们希望arr[low…high]是这样的

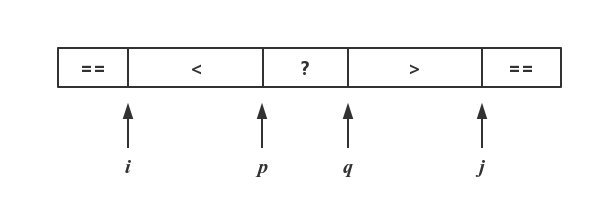

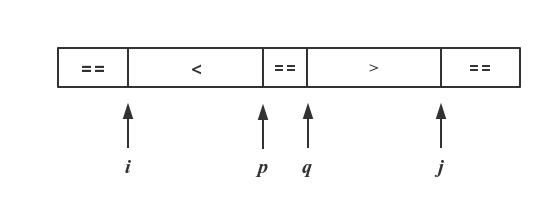

数组的每个元素和pivotValue的大小关系从左到右是<,==和>的,==pivotValue的部分的长度可能不为1。问题是如何达到这个状态。我们可以从五路划分开始,如下图:

为什么可以使用五路划分?或者说,是怎么想到先五路划分的?首先,我们需要明白,在快速排序的分区过程中:

- 左右指针没有相遇前,pivotValue的最终位置无法确定

- 分区函数的目的是确定pivotValue最终的位置

在左右指针没有相遇前,最终位置是无法确定的。我们的目标是划分三路,但是能够划分三路的前提是,我们知道了pivotValue的最终位置。在不知道最终位置之前,我们必须找到一个空间来暂时存储和pivotValue的值。最简单的思路是再开辟一个辅助空间。然而快速排序的最大优势是原地排序+nlog2n的时间复杂度,如果另外开辟空间,就不再是原地排序,有点舍本取末。因此,还是尽量的不开辟新空间。这是暂时想不出空间复杂度O(1)的缓存方案,不如从第二点入手:分区函数是确认pivotValue最终的位置。就像上面1.1.所说的,这个位置的值是pivotValue。或者说,只要保证最终位置的值是pivotValue就行了,至于其他位置的值是多少可以不用管。因此,其他位置的数据在不损失的条件下是可以操作的,也就是说可以交换。因此,缓存方案就出来了:随机区域的左边,如果遇上和pivotValue相等的值,那就将其放置在表头;随机区域的右边,如果遇上和pivotValue相等的值,就将其放在表尾。代码如下:

1 | while (p < q) { |

需要注意的是退出循环后p == q,arr[p]和pivotValue的大小关系是不能确定的。如果arr[p] == pivotValue,那p--一次,q++一次就OK了。否则不做任何操作,这是为五路化为三路打好基础。

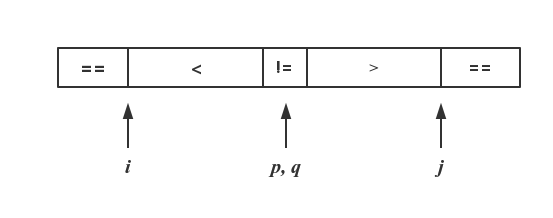

因此这份代码结束后,arr可能是两种情况:

第一张图代表arr[p] != pivotValue 的情况,此时p,q指针不必移动;

第二张图代表arr[p] == pivotValue 的情况,此时p,q指针分别需递减和递增一次。

因为表头表尾都是和pivotValue相等的值,而且pivotValue的最终位置已经确认(p所指向的位置),所以可以:

- i,p指针所指向的位置交换,同时一起递减,直至i ≥ low

- j,q指针所指向的位置交换,同时一起递增,直至j ≤ high

所以代码出来了

1 | while (i > low) { |

需要注意一点的是,在交换的时候,i(j)需要减(加)1,这是因为:在发现和pivotValue相等的元素时,是和i(j)的位置交换后,在i++(j--)的,因此i(j)和等于pivotValue的位置是错开一格的,因此i(j)需要减(加)1。

此时就能从五路转化成三路。此时arr[p…q]都等于pivotValue。

完整代码如下:

1 | private int[] partition3(int[] arr, int low, int high) { |

还是要啰嗦一下,因为边界条件非常重要:最后返回的时候返回的是「new int[]{p + 1, q - 1}」,p(q)是加(减)1后返回的。因为在最后五路归三路的时候,是先交换在p--(q++)的。因此会错开一位,道理跟上面的i(j)是一样的。

三、基本有序下数组下的快排

还是从快排的核心——分区函数入手。在完全有序的情况下,时间频度T(n)为:

T(n) = T(n -1) + T(1)

= T(n -2) + 2 * T(1) + n

= T(n -3) + 3 * T(1) + n + (n - 1)

… …

= T(1) + (n - 1) * T(1) + n + (n - 1) + … + 2

= n * T(1) + n + (n - 1) + … + 2 + 1

= n * T(1) + n2/2 + n/2

因此,在基本有序的情况下,时间频度T(n)是接近于n * T(1) + n2/2 + n/2(T(1)为常数)的。此时递归树极度不平衡。

因此在基本有序的数组下,快速排序的性能是十分差的。因此,在数据基本有序的情况下,使用插入排序更好。

顺便提一下,插入排序的代码:

1 | public void insertSort(int[] arr) { |

当数据基本有序时,可以近似认为,插入排序只是把待排数据扫描一遍而已。

四、总结

快速排序是一个时间复杂度为O(nlog2n)的原地排序。它是的基本原理是确认每轮任意选定一个支点pivot的最终的位置,然后对支点两边的进行相同的操作,逐渐靠近直至到达有序状态。数组应当随机顺序,这样才能保证快速排序的最佳性能,否则可以考虑使用插入排序。倘若遇到重复率较高的随机顺序数组,可以考虑使用三路划分的快速排序来提升排序速度。

五、感想

因为之前有简单了研究过,所以这篇文章写的很快,一天就出来了。之前研究的时候,发现快速排序简洁代码的背后蕴含着很多信息,教材给出的代码也只适用于pivot=low的情况,后来我改进了一下,pivot可以任意选,然后就顺手实验一下不同的pivot对快速排序的时间性能影响。通过研究快速排序的机会,我知道了对于排序算法,边界条件很重要,否则很有可能造成数组越界,在递归的情况下也可能造成栈溢出。还有就是任何算法都要在草稿纸上写写画画,这样才能更容易理解其中的原理。